Eine junge Frau klagt nach einer Schönheits-OP über starke Schmerzen, doch ihr Arzt wiegelt ab. Ein älterer Patient bekommt trotz mehrfacher Nachfrage keine Einsicht in seine Krankenakte. Ein anderer wiederum fragt sich: Muss ich die Behandlung wirklich zahlen, obwohl ich sie gar nicht wollte? Solche Situationen werfen eine zentrale Frage auf: Was genau regelt eigentlich ein Behandlungsvertrag und welche Rechte und Pflichten hast du als Patient:in? Erfahre mehr in diesem Artikel.

Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!

Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, höre in unseren Podcast rein oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!

Das Wichtigste in Kürze

✅ Ein Behandlungsvertrag entsteht automatisch, sobald du ärztliche Hilfe in Anspruch nimmst. Dafür braucht es keine schriftliche Vereinbarung – auch ein mündlicher oder stillschweigender Vertrag ist rechtlich wirksam.

✅ Ärzt:innen sind zu einer fachgerechten Behandlung, Aufklärung und Dokumentation verpflichtet. Du hast ein Recht darauf, umfassend informiert und medizinisch nach anerkannten Standards behandelt zu werden.

✅ Du darfst die Behandlung jederzeit abbrechen – ohne Begründung. Auch Ärzt:innen können den Vertrag beenden, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen und nicht bei Notfällen.

✅ Kommt es zu einem Behandlungsfehler, hast du unter Umständen Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadensersatz. Die Beweisführung ist allerdings oft schwierig. Informiere dich frühzeitig über deine Möglichkeiten.

✅ Bei Problemen helfen Patientenberatung, Ärztekammern oder spezialisierte Anwält:innen. Viele Streitfälle lassen sich außergerichtlich klären, etwa durch Schlichtung oder Gutachten. Sichere immer deine Unterlagen und hole dir im Zweifel rechtlichen Rat.

Was ist ein Behandlungsvertrag?

Sobald du dich von einer Ärztin oder einem Arzt behandeln lässt, entsteht in der Regel ein Behandlungsvertrag – oft ganz automatisch, ohne dass du etwas unterschreibst. Der Vertrag ist gesetzlich im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt, genauer in § 630a BGB. Er entsteht, wenn du eine medizinische Behandlung erwartest und die behandelnde Person zustimmt, sie durchzuführen. Dabei reicht oft schon ein schlüssiges Verhalten aus, etwa wenn du im Behandlungszimmer sitzt und untersucht wirst.

Im Gegensatz zum Werkvertrag, bei dem ein konkreter Erfolg geschuldet ist (zum Beispiel die vollständige Reparatur eines Autos), verpflichtet der Behandlungsvertrag zu einer sorgfältigen, fachgerechten Behandlung, aber nicht zu einem garantierten Heilungserfolg. Juristisch zählt er daher zu den Dienstverträgen (§ 611 BGB).

Wer schließt einen Behandlungsvertrag?

Der Vertrag entsteht zwischen dir als Patient:in und der behandelnden Person – also meist einer Ärztin oder einem Arzt. Aber auch Psychotherapeut:innen oder Zahnärzt:innen schließen Behandlungsverträge ab. In bestimmten Fällen (z. B. bei Kindern oder nicht einwilligungsfähigen Personen) übernehmen die gesetzlichen Vertreter:innen diese Rolle.

Gilt ein Behandlungsvertrag nur schriftlich?

Nein. Ein Behandlungsvertrag muss nicht schriftlich vorliegen, um gültig zu sein. Auch eine mündliche Absprache oder stillschweigende Zustimmung reicht aus. Das heißt: Wenn du dich z. B. in einer Notaufnahme behandeln lässt und nicht ausdrücklich widersprichst, gilt der Vertrag als geschlossen.

Was passiert ohne Behandlungsvertrag?

Ohne einen Behandlungsvertrag gibt es keine rechtliche Grundlage für eine Behandlung und damit auch keine Pflicht zur Behandlung. Umgekehrt darf eine Behandlung ohne deine Zustimmung in der Regel auch nicht stattfinden. Ausnahmen gelten nur in echten Notfällen, zum Beispiel wenn du bewusstlos bist und nicht mehr selbst entscheiden kannst.

Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Welche Pflichten ergeben sich aus einem Behandlungsvertrag?

Mit dem Behandlungsvertrag übernimmst nicht nur du als Patient:in Verpflichtungen, auch die behandelnde Ärztin oder der Arzt ist an klare Regeln gebunden. Diese Pflichten sollen dich schützen und eine hochwertige medizinische Versorgung sicherstellen.

Ärztliche Pflichten

Die wichtigste Pflicht ist die sorgfältige Behandlung nach dem aktuellen medizinischen Standard. Das steht so auch im Gesetz: Die Behandlung muss nach den „zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standards“ erfolgen (§ 630a Abs. 2 BGB). Kommt es hier zu Abweichungen, kann ein Behandlungsfehler vorliegen.

Außerdem muss dich die Ärztin oder der Arzt umfassend aufklären: über Risiken, mögliche Alternativen und die Erfolgsaussichten der Behandlung. Diese Aufklärung muss rechtzeitig erfolgen, also vor Beginn der Behandlung, und in verständlicher Sprache. Nur dann kannst du wirklich wirksam in die Behandlung einwilligen (§ 630d BGB).

Zur ärztlichen Pflicht gehört auch die Dokumentation: Alles, was in Zusammenhang mit der Behandlung steht (Diagnosen, Therapien, Aufklärungsgespräche) muss sorgfältig dokumentiert werden (§ 630f BGB). Diese Dokumentation ist wichtig, falls es später zu einem Streit oder Verfahren kommt.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die ärztliche Schweigepflicht: Ohne deine ausdrückliche Zustimmung dürfen keine Informationen an Dritte weitergegeben werden. Nur mit einer Entbindung von der Schweigepflicht dürfen beispielsweise Familienangehörige oder Versicherungen informiert werden.

Pflichten des Patienten

Auch du hast Pflichten im Rahmen des Behandlungsvertrags. Dazu gehört zum Beispiel die Mitwirkungspflicht: Du musst der Ärztin oder dem Arzt alle wichtigen Informationen geben, etwa über frühere Krankheiten oder Medikamente. Nur so ist eine richtige Diagnose möglich.

Außerdem bist du verpflichtet, zu den vereinbarten Terminen zu erscheinen und vereinbarte Zahlungen zu leisten, sofern es sich nicht um eine reine Kassenleistung handelt. Bei privatärztlicher Behandlung oder bei Wahlleistungen musst du die Kosten in der Regel selbst tragen.

Was passiert bei Pflichtverletzungen?

Wenn eine Seite ihre Pflichten verletzt, kann das rechtliche Konsequenzen haben. Kommt es z. B. zu einem Behandlungsfehler, kannst du unter bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz oder Schmerzensgeld verlangen. Auch du kannst in Verzug geraten, etwa wenn du unbegründet einen Termin nicht wahrnimmst oder wichtige Informationen verschweigst.

Wenn du unsicher bist, ob in deinem Fall alles korrekt abgelaufen ist, kannst du dich an eine Anwältin oder einen Anwalt für Patientenrecht wenden.

Behandlungsfehler: Deine Rechte als Patient

Du hast ein mulmiges Gefühl nach einer Operation und deine Beschwerden werden schlimmer statt besser? Dann fragst du dich vielleicht, ob dabei etwas schiefgelaufen ist. Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn eine Ärztin oder ein Arzt gegen medizinische Standards verstoßen hat, also nicht so behandelt hat, wie es fachlich notwendig gewesen wäre (§ 630a Abs. 2 BGB).

Wann liegt ein Behandlungsfehler vor?

Ein Fehler kann in verschiedenen Formen auftreten, unter anderem:

- falsche Diagnose

- ungeeignete oder verspätete Therapie

- fehlende oder unvollständige Aufklärung

- unzureichende Nachsorge

Wichtig

Nicht jede negative Folge einer Behandlung ist automatisch ein Fehler. Es muss geprüft werden, ob medizinisch nachvollziehbar und nach dem Stand der Wissenschaft gehandelt wurde.

Unterstützung findest du z. B. bei einer Beschwerde bei der Ärztekammer oder durch ein ärztliches Gutachten.

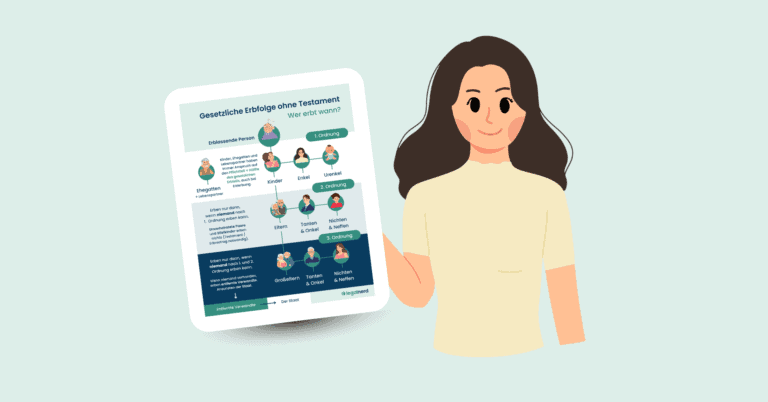

Wer muss den Fehler beweisen?

Grundsätzlich musst du als Patient:in nachweisen, dass ein Behandlungsfehler vorliegt. In einigen Fällen (etwa bei groben Fehlern oder fehlender Aufklärung) kann sich die Beweislast umkehren: Dann muss die Ärztin oder der Arzt beweisen, dass sie korrekt gehandelt haben.

Gut zu wissen: Du hast ein Recht, deine Behandlungsunterlagen einzusehen. Erfahre mehr zum Thema Krankenakten anfordern.

Schadensersatz und Schmerzensgeld

Wenn ein Fehler nachgewiesen ist und du dadurch gesundheitliche Schäden erlitten hast, hast du unter Umständen Anspruch auf Schmerzensgeld und Schadensersatz (§§ 280 ff. BGB, § 253 BGB). Das gilt etwa für verpasste Verdienste, Therapiekosten oder Pflegeaufwand. Wie viel Geld dir zusteht, hängt vom Einzelfall ab.

- Wenn du glaubst, Opfer von Ärztepfusch zu sein, verschaffe dir einen ersten Überblick, zum Beispiel mit unserem Beitrag Ärztepfusch – was du tun kannst.

- Außerdem kann dir eine spezialisierte Anwältin oder ein spezialisierter Anwalt für Medizinrecht helfen, deine Ansprüche durchzusetzen.

- Der Gang zum Gericht ist oft nicht der erste Schritt. Viele Fälle lassen sich nämlich außergerichtlich oder im Schlichtungsverfahren klären.

Behandlungsvertrag kündigen oder beenden

Manchmal passt es einfach nicht: Du fühlst dich schlecht behandelt, hast kein Vertrauen zur Ärztin oder zum Arzt oder umgekehrt. Dann stellt sich die Frage: Kann man einen Behandlungsvertrag einfach kündigen oder abbrechen?

Du darfst jederzeit abbrechen

Als Patient:in darfst du den Behandlungsvertrag jederzeit und ohne Angabe von Gründen beenden. Das ergibt sich aus dem Grundsatz der Selbstbestimmung. Wichtig ist nur: Wenn es sich um eine private Behandlung handelt, musst du unter Umständen trotzdem für bereits erbrachte Leistungen zahlen.

Es ist sinnvoll, die Kündigung schriftlich zu erklären, auch wenn sie rechtlich nicht zwingend nötig ist. So vermeidest du Missverständnisse und hast im Zweifel einen Nachweis.

Können Ärzte die Behandlung verweigern?

Grundsätzlich besteht eine ärztliche Behandlungspflicht, aber nicht unter allen Umständen. Eine Ärztin oder ein Arzt darf die Behandlung ablehnen, wenn z. B.

- das Vertrauensverhältnis massiv gestört ist

- du dich nicht an Anweisungen hältst

- deine Behandlung außerhalb ihrer fachlichen Zuständigkeit liegt

Mehr dazu findest du im Beitrag Dürfen Ärzt:innen Patient:innen ablehnen?

Achtung

Bei akuten Notfällen oder lebensbedrohlichen Zuständen muss behandelt werden! Eine Ablehnung ist dann rechtlich nicht zulässig.

Was passiert mit den Kosten aus dem Behandlungsvertrag?

Wird der Behandlungsvertrag beendet, musst du in der Regel nur für bereits erbrachte Leistungen zahlen – nicht für geplante oder begonnene, aber noch nicht ausgeführte Behandlungen. Bei Privatbehandlungen oder Wahlleistungen empfiehlt sich ein genauer Blick in den Vertrag. Frage notfalls direkt bei der Praxis oder beim Abrechnungsservice nach.

Gesetzlich Versicherte haben weiterhin Anspruch auf medizinische Versorgung. Doch auch hier kann es zu Beendigungen kommen, etwa wenn die Hausarztbindung nicht eingehalten wird. Was du dazu beachten musst, liest du im Beitrag Was passiert, wenn man ohne Überweisung zum Facharzt geht?

Besonderheiten beim Behandlungsvertrag mit Heilpraktikern oder Psychotherapeuten

Nicht alle medizinischen Behandlungen finden in einer klassischen Arztpraxis statt. Viele Menschen lassen sich auch von Heilpraktiker:innen oder Psychotherapeut:innen behandeln. Auch hier kommt ein Behandlungsvertrag zustande, aber es gelten teils andere Regeln.

Behandlungsvertrag mit Heilpraktikern

Heilpraktiker:innen dürfen viele Behandlungen anbieten, solange sie keine ärztliche Approbation erfordern. Auch mit ihnen schließt du beim ersten Termin automatisch einen Behandlungsvertrag ab. Wichtig zu wissen: Sie sind nicht verpflichtet, nach den gleichen wissenschaftlich anerkannten Standards wie Ärzt:innen zu arbeiten. Deshalb ist hier eine besonders kritische Einschätzung der Behandlungsmethoden wichtig.

Die Kosten musst du in der Regel selbst zahlen. Nur wenige gesetzliche Kassen übernehmen Behandlungen durch Heilpraktiker:innen und auch dann nur in Ausnahmefällen. Eine Kostenerstattung kann nur erfolgen, wenn du vorher genau prüfst, was deine Krankenkasse abdeckt.

Behandlungsvertrag mit Psychotherapeuten

Psychotherapeut:innen unterliegen strengeren Regeln. Wenn sie approbiert sind und mit der Krankenkasse abrechnen, gelten die gleichen Standards wie bei ärztlichen Behandlungen, auch was Aufklärung, Dokumentation und Schweigepflicht angeht.

Bei privat tätigen Therapeut:innen (etwa mit einem Master in Psychotherapie ohne Kassenzulassung) solltest du dir den Behandlungsvertrag genau anschauen: Was wird angeboten, wie lange dauert eine Sitzung, was kostet sie?

Cannabis-Behandlung

Ein Beispiel für eine rechtlich komplexe Situation ist die medizinische Versorgung mit Cannabis. Auch hier brauchst du eine konkrete ärztliche Diagnose und eine fachgerechte Beurteilung. Wie du legal Cannabis-Patient wirst, erfährst du bei uns.

Wenn du dir unsicher bist, ob alles mit rechten Dingen zugeht, kann sich die Beratung bei einer Anwältin oder einem Anwalt für Patientenrecht lohnen.

Was tun bei Streit oder Problemen mit dem Behandlungsvertrag?

Nicht jede Behandlung läuft wie geplant. Vielleicht fühlst du dich falsch informiert, bekommst deine Unterlagen nicht oder hast den Verdacht, dass ein Fehler passiert ist. In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten du hast und wie du vorgehen kannst.

⚠️ Wichtiger Hinweis: Die folgenden Informationen dienen nur zur ersten Orientierung. Sie ersetzen keine rechtliche Beratung durch eine spezialisierte Anwältin oder einen Anwalt. Unsere Inhalte können unvollständig oder veraltet sein. Wenn du dir unsicher bist oder es um viel geht, wende dich am besten direkt an eine Kanzlei für Medizinrecht.

Erste Anlaufstellen bei Unklarheiten

Wenn du ein Problem mit einer Ärztin oder einem Arzt hast, kannst du zunächst versuchen, das Gespräch zu suchen. Manchmal lassen sich Missverständnisse direkt klären. Ist das nicht möglich, kannst du dich an die Patientenberatung der Krankenkassen oder an eine Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) wenden. Diese Stellen helfen dir kostenlos weiter.

Auch die Ärztekammern bieten Unterstützung. Du kannst dort eine Beschwerde einreichen, zum Beispiel, wenn du glaubst, dass ärztliche Pflichten verletzt wurden. Wie das geht und was das Ergebnis sein kann, erfährst du in unserem Beitrag: Was bringt eine Beschwerde bei der Ärztekammer?

Schlichtungsverfahren und Gutachten

Bevor es zu einer Klage kommt, gibt es oft die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens. Viele Ärztekammern bieten solche Verfahren kostenlos an. Dabei prüfen unabhängige Gutachter:innen, ob ein Behandlungsfehler vorliegt. Das ist oft schneller und günstiger als ein Gerichtsverfahren und kann trotzdem zu einer Einigung führen.

Wann ist ein Anwalt für Patientenrecht sinnvoll?

Wenn du mit dem Schlichtungsverfahren nicht weiterkommst oder wenn es um viel Geld geht (z. B. bei schweren Gesundheitsschäden), kannst du dich an eine spezialisierte Anwältin oder einen Anwalt für Medizinrecht wenden. Auch wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast und deine Ärztin oder deinen Arzt verklagen möchtest, kannst du erstmal unverbindlich deine Chancen prüfen lassen.

Wichtig: Sichere frühzeitig alle Behandlungsunterlagen, Rechnungen, E-Mails oder ärztliche Aussagen. Du hast ein Recht auf Einsicht in deine Akte. Erfahre mehr zum Thema Krankenakten anfordern.

Fazit

Ein Behandlungsvertrag entsteht schneller, als viele denken – oft reicht schon der Gang in die Praxis. Dabei verpflichtet sich die Ärztin oder der Arzt zu einer fachgerechten Behandlung, während du als Patient:in zur Mitwirkung und ggf. zur Zahlung verpflichtet bist.

Besonders wichtig: Du hast Anspruch auf umfassende Aufklärung und kannst deine Behandlung jederzeit beenden. Kommt es zu Fehlern oder Problemen, hast du verschiedene Möglichkeiten, dich zu wehren – von der Einsicht in deine Akte bis hin zur rechtlichen Unterstützung. Wichtig ist, dass du deine Rechte kennst und im Zweifel nicht zögerst, Hilfe in Anspruch zu nehmen.