Du gehst mit starken Schmerzen in die Notaufnahme, doch die Ärztin oder der Arzt tippt auf eine harmlose Magenverstimmung. Später stellt sich heraus: Es war ein Herzinfarkt. Solche Situationen passieren häufiger, als man denkt. Eine Fehldiagnose bedeutet nicht nur falsche Behandlung, sondern auch Angst, Schmerzen und im schlimmsten Fall lebenslange Folgen. Erfahre mehr über die Rechtslage und deine Rechte in diesem Artikel.

Wir bei legalnerd erklären Jura einfach und verständlich. Du willst mehr? Abonniere unseren wöchentlichen kostenlosen Newsletter oder folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!

Das Wichtigste in Kürze

✅ Eine Fehldiagnose bedeutet, dass eine Krankheit falsch erkannt oder eine unzutreffende Diagnose gestellt wurde. Das führt oft dazu, dass die richtige Behandlung verzögert oder gar nicht erfolgt.

✅ Ursachen reichen von Zeitdruck in Kliniken über Kommunikationsprobleme bis hin zu falsch interpretierten Laborwerten oder mangelnder Erfahrung bei seltenen Krankheiten.

✅ Die Folgen sind schwerwiegend: körperliche Schäden, Nebenwirkungen durch falsche Medikamente, psychische Belastungen und finanzielle Nachteile durch zusätzliche Behandlungen.

✅ Patient:innen haben Rechte: Sie dürfen ihre Patientenakte einsehen, ein medizinisches Gutachten anfordern und im Falle eines Behandlungsfehlers Schadensersatz oder Schmerzensgeld verlangen.

✅ Wer betroffen ist, kann eine zweite Meinung einholen, die Patientenakte sichern und sich rechtlich beraten lassen. So können Fehler aufgeklärt und Ansprüche geprüft werden.

Was bedeutet Fehldiagnose?

Eine Fehldiagnose liegt vor, wenn eine Ärztin oder ein Arzt eine Krankheit falsch erkennt oder eine völlig andere Erkrankung diagnostiziert, als tatsächlich vorliegt. Wichtig ist dabei die Abgrenzung: Nicht jede ungenaue Einschätzung ist automatisch ein ärztlicher Fehler. In der Medizin gilt, dass eine Diagnose immer eine Wahrscheinlichkeitsentscheidung auf Basis der vorliegenden Symptome, Untersuchungen und Tests ist.

Von einer Fehldiagnose spricht man vor allem dann, wenn falsche Schlüsse gezogen werden und dadurch eine falsche oder gar keine Behandlung eingeleitet wird. Das unterscheidet sich vom allgemeinen Diagnoseirrtum, der auch dann vorkommen kann, wenn die Ärztin oder der Arzt nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Kritisch wird es, wenn die Regeln der ärztlichen Kunst verletzt wurden und dadurch ein Behandlungsfehler entsteht (§ 630a Abs. 2 BGB bei einem Behandlungsvertrag).

Eine Fehldiagnose kann unterschiedliche Formen haben: Die Krankheit wird gar nicht erkannt, sie wird zu spät erkannt oder es wird eine falsche Diagnose gestellt. In allen Fällen bedeutet das für die betroffene Person einen erheblichen Nachteil, sei es durch unnötige Medikamente, eine verschleppte Behandlung oder durch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Betroffene haben das Recht, eine zweite Meinung einzuholen, ärztliche Unterlagen einzusehen und bei Bedarf rechtlich gegen die falsche Diagnose vorzugehen.

Unsere Plattform dient der rechtlichen Aufklärung. Dies ersetzt jedoch keine Rechtsberatung durch Expert:innen, die wir gerne vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Formulars willigst du in diese Datenverarbeitung ein. Deine Daten werden rechtskonform verarbeitet und können jederzeit auf Anfrage gelöscht werden. Mehr Infos dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Häufige Ursachen für eine Fehldiagnose

Eine Fehldiagnose entsteht selten aus einem einzigen Grund. Meistens spielen mehrere Faktoren zusammen. Gerade im stressigen Klinikalltag oder in überfüllten Arztpraxen kommt es schnell zu Fehlern, die für Patientinnen und Patienten schwerwiegende Folgen haben können.

Ein häufiger Grund ist Zeitdruck. Ärzt:innen müssen oft in wenigen Minuten eine Entscheidung treffen. Das führt dazu, dass nicht alle Symptome berücksichtigt oder zusätzliche Untersuchungen unterlassen werden. Vor allem in der Notaufnahme wird dadurch manches übersehen.

Auch Kommunikationsprobleme tragen ihren Teil bei. Wenn Beschwerden nicht präzise beschrieben oder von der Ärztin oder dem Arzt nicht richtig aufgenommen werden, kann das die Diagnose verfälschen. Besonders problematisch ist das, wenn Patientinnen und Patienten nicht ernst genommen oder ihre Symptome vorschnell als harmlos eingestuft werden.

Technische Fehler sind eine weitere Ursache: Falsch ausgewertete Laborwerte, übersehene Auffälligkeiten im Röntgenbild oder defekte Messgeräte führen schnell zu falschen Ergebnissen. Auch die Dokumentation in der Patientenakte ist entscheidend. Ein falscher Eintrag kann die Behandlung in die falsche Richtung lenken. Wenn du feststellst, dass eine unzutreffende Diagnose eingetragen wurde, hast du sogar die Möglichkeit, eine Diagnose aus der Krankenakte löschen zu lassen.

Nicht zu unterschätzen ist die mangelnde Erfahrung bei seltenen Erkrankungen. Da viele Ärzt:innen diese nur selten sehen, orientieren sie sich an den häufigeren Krankheitsbildern. Das ist verständlich, kann aber fatale Folgen haben, wenn die tatsächliche Ursache unentdeckt bleibt.

Ob menschliches Versagen, technische Probleme oder strukturelle Überlastung: Es gibt viele Wege, wie eine Fehldiagnose entsteht. Für Betroffene ist es wichtig zu wissen, dass Fehler nicht einfach hingenommen werden müssen, sondern Rechte bestehen.

Mögliche Folgen einer Fehldiagnose

Eine Fehldiagnose hat für Betroffene oft gravierende Konsequenzen. Die offensichtlichste Folge ist die körperliche Belastung. Wer ein falsches Medikament erhält oder eine Behandlung über sich ergehen lässt, die gar nicht notwendig ist, riskiert Nebenwirkungen und Schäden. Gleichzeitig bleibt die eigentliche Krankheit unbehandelt und verschlimmert sich mitunter. Besonders gefährlich ist das bei Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Krebs, bei denen jede Stunde zählt.

Neben den körperlichen Folgen gibt es auch erhebliche psychische Belastungen. Viele Patient:innen verlieren das Vertrauen in die behandelnden Ärzt:innen. Wer einmal die Erfahrung macht, dass Beschwerden nicht ernst genommen oder falsch gedeutet wurden, entwickelt oft Angst vor weiteren Arztbesuchen. Das kann dazu führen, dass dringend notwendige Untersuchungen gemieden werden.

Rechtliche Folgen einer Fehldiagnose

Auch rechtliche Folgen spielen eine Rolle. Eine Fehldiagnose kann als Behandlungsfehler gewertet werden. In solchen Fällen kommen Ansprüche auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in Betracht (§§ 280, 823 BGB). Ob diese Ansprüche bestehen, hängt vom Einzelfall ab und muss rechtlich geprüft werden. Hierfür ist oft ein medizinisches Gutachten für das Gericht entscheidend.

Ein weiterer Punkt ist die finanzielle Belastung. Durch unnötige Medikamente, Krankenhausaufenthalte oder weitere Behandlungen entstehen oft hohe Kosten, die nicht immer vollständig von der Krankenkasse getragen werden. Gerade wenn längere Arbeitsunfähigkeit die Folge ist, verschärfen sich die wirtschaftlichen Probleme zusätzlich.

Nicht zuletzt bleiben langfristige Folgen: Dauerhafte Gesundheitsschäden, ein chronisches Leiden oder der Verlust von Lebensqualität. Das macht klar, wie wichtig es ist, sich im Verdachtsfall abzusichern, seine Unterlagen zu prüfen und im Zweifel eine zweite Meinung einzuholen.

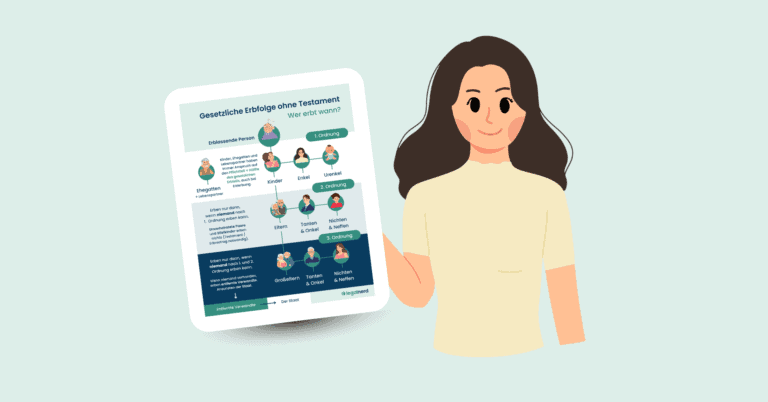

Rechte von Patienten bei Fehldiagnose

Wenn eine Fehldiagnose vorliegt, bist du als Patient:in nicht schutzlos. Das deutsche Recht gibt dir verschiedene Möglichkeiten, um deine Ansprüche geltend zu machen und Fehler aufzudecken.

Zunächst hast du das Recht auf Einsicht in die Patientenakte. Dieses Recht ist in § 630g BGB geregelt und erlaubt dir, sämtliche Unterlagen einzusehen, die deine Behandlung betreffen. Falls du die Unterlagen selbst nicht anfordern willst, darfst du auch eine Vertrauensperson oder eine Anwältin bzw. einen Anwalt damit beauftragen. So kannst du deine Krankenakten anfordern.

Kommt es zu einem gerichtlichen Streit über eine Fehldiagnose, spielt die Beweislast eine wichtige Rolle. Grundsätzlich musst du als Patientin oder Patient beweisen, dass ein Fehler passiert ist. Allerdings gibt es eine entscheidende Ausnahme: Bei einem groben Behandlungsfehler kehrt sich die Beweislast um (§ 630h BGB). Das bedeutet, dass die Ärztin oder der Arzt nachweisen muss, dass die Behandlung korrekt war.

Darüber hinaus kannst du bei einer Fehldiagnose Schadensersatz und Schmerzensgeld verlangen. Grundlage dafür sind die allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs (§§ 280, 823 BGB). Ob diese Ansprüche bestehen, hängt vom konkreten Fall ab und wird in der Regel durch ein unabhängiges medizinisches Gutachten für das Gericht geprüft.

Falls du unsicher bist, wie du vorgehen sollst, ist der Gang zu einer spezialisierten Anwältin oder einem Anwalt für Medizinrecht sinnvoll. Diese können deine Unterlagen bewerten, Ansprüche berechnen und dich vor Gericht vertreten.

Schließlich hast du auch die Möglichkeit, dich an die Ärztekammer zu wenden. Eine Beschwerde kann zwar nicht direkt Schadensersatz bringen, sie sorgt aber für eine Prüfung des ärztlichen Verhaltens. Mehr dazu erfährst du unter: Was bringt eine Beschwerde bei der Ärztekammer?

Was tun bei einer Fehldiagnose?

Die folgenden Ausführungen dienen nur als erste Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung durch eine spezialisierte Anwältin oder einen Anwalt. Für eine verbindliche Einschätzung solltest du dich immer direkt an eine Fachanwältin oder einen Fachanwalt wenden, da unsere Informationen unvollständig oder veraltet sein können.

Wenn du von einer Fehldiagnose betroffen bist, ist es wichtig, besonnen vorzugehen und deine nächsten Schritte gut zu planen.

Ein erster Schritt ist es, eine Zweitmeinung einzuholen. Gerade wenn die Beschwerden weiterhin bestehen oder sich verschlimmern, solltest du nicht zögern, eine weitere Ärztin oder einen weiteren Arzt aufzusuchen. Auch wenn du im Hausarztmodell bist, darfst du im Zweifel ohne Überweisung zum Facharzt oder zur Fachärztin gehen, um eine schnelle Abklärung zu bekommen.

Parallel dazu solltest du dir unbedingt deine Patientenakte besorgen. In ihr sind alle Diagnosen, Befunde und Behandlungen dokumentiert. Sie dient als wichtige Grundlage, wenn es später um eine juristische Prüfung geht. Wie du deine Unterlagen erhältst, erklären wir hier: Krankenakten anfordern und Einsicht in die Patientenakte.

Auch eine rechtliche Einschätzung ist sinnvoll. Wende dich dazu an eine Anwältin oder einen Anwalt für Patientenrecht. Sie prüfen, ob Schadensersatz- oder Schmerzensgeldansprüche bestehen, und ob eine Klage gegen den behandelnden Arzt oder die Ärztin möglich ist. Wenn du unsicher bist, findest du hier Infos zum Thema: Arzt verklagen.

In manchen Fällen kann es auch helfen, die Ärztin oder den Arzt direkt auf die Situation anzusprechen oder eine Beschwerde bei der Ärztekammer einzureichen. Das sorgt nicht automatisch für einen finanziellen Ausgleich, zeigt aber, dass du den Vorfall nicht hinnimmst.

Wenn du dich durch das Verhalten des Arztes besonders schlecht behandelt fühlst, findest du hier noch weitere Informationen: Ärztepfusch – was tun.

Fazit

Eine Fehldiagnose ist mehr als nur ein ärztlicher Irrtum, sie kann das Leben von Betroffenen erheblich verändern. Ob körperliche Schäden, psychische Belastungen oder finanzielle Folgen: Die Konsequenzen sind oft schwerwiegend. Wichtig ist deshalb, die eigenen Rechte zu kennen und aktiv zu nutzen.

Du hast Anspruch auf Einsicht in deine Unterlagen, kannst eine zweite Meinung einholen und im Falle eines Behandlungsfehlers rechtliche Schritte prüfen lassen. Eine spezialisierte Anwältin oder ein spezialisierter Anwalt im Medizinrecht oder Patientenrecht unterstützt dich dabei, deine Ansprüche durchzusetzen. So stellst du sicher, dass Fehler nicht folgenlos bleiben.